清め塩から考える「穢れ」ってなんだ?

こんにちは。神奈川県相模原市の葬儀社、神奈川福祉葬祭(葬儀のかなふく)の鈴木隆です。

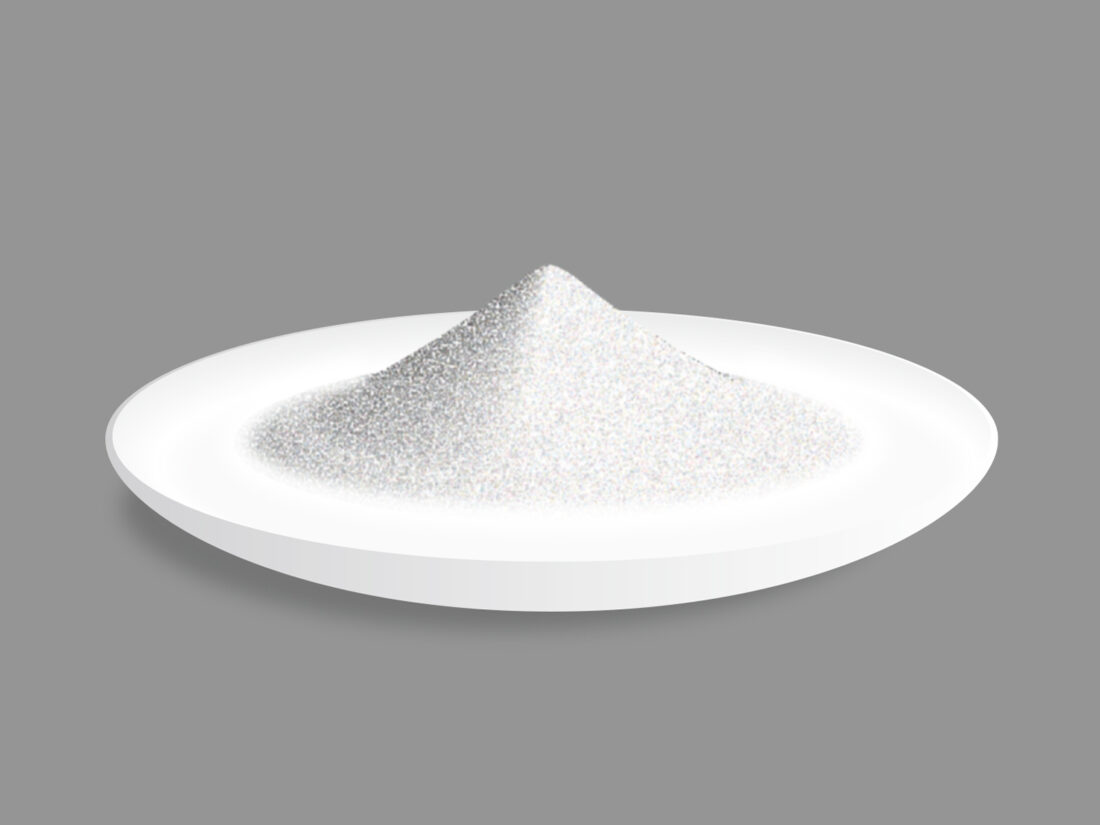

お葬式のあと、会葬御礼の品と一緒に入っている「清め塩」。参列を終えた方が帰宅する際、玄関先で塩をひとつまみ、肩や足もとにふりかけるものです。

「不浄を清めるため」と言われますが、ところでそもそも、人の死は「穢れ」なのでしょうか?

この記事では、お葬式の何気ないしきたりの清め塩について、ちょっとばかり深く考えてみたいと思います![]()

■清め塩とは何か

「清め塩」とは、葬儀やお通夜のあとに体を清めるために使われる塩のことです。

古くから塩には「穢れを祓う」「場を浄める」といった力があると信じられてきました。神道では「祓い清め」、仏教では「浄化」の象徴として用いられます。

塩の起源をたどると、私たち人類の原点である海に行き着きます。海水は生命の源であり、死をも包みこむ再生の象徴。そこから生まれた塩は、まさに「いのちの結晶」のような存在なのかもしれません。

そのように考えてみると、ぼくは清め塩が単なる風習だけでなく、「生死の境に立つ人の心を整える」ための行為なんじゃないかなあと、考えてしまうのです。

■古くからある「穢れ」という概念

「清める」ということは「穢れている」ということを前提としています。さて、はたして、人の死は穢れなのでしょうか?

穢れ論は、日本文化の根底にあり続けるものなので、このブログで端的に良し悪しを語れるほど、浅いものじゃありません。

古くは『古事記』でも清めの物語が描かれています。黄泉の国から戻ったイザナミが海で身体を清めますが、海とはそのまま「塩の水」を意味しますよね。

その他、清めと穢れの対概念は、「ハレとケ」、「陽と陰」などでもよく知られているところです。

■浄土真宗が示す明快な答え「穢れなんてない!」

「人の死は穢れなのか」という素朴な問いに対して、ひとつの明快な答えを出しているのが浄土真宗です。

浄土真宗は「人の死は穢れじゃない! 清め塩なんて不要だ!」と明確に打ち出しています。

どうして浄土真宗では清め塩が不要なのか。その理由はとてもシンプルです。

浄土真宗では、亡き人は阿弥陀仏のいる極楽浄土に往生する。それは穢れではなく、尊い旅立ちであると考えるからです。

亡き人は穢れではなく、仏に成る存在なのです(だから「成仏」と言う)。

こうした教えを持つ浄土真宗だからこそ、明確に清めの必要などないと言い切ります。そもそも仏と成るべく人間は穢れていない、だから清める必要がないのです。

■穢れとは、不安や恐れといった心そのもの

とは言えですよ、とは言え。

実際に葬儀の現場で清め塩を用いないのは浄土真宗だけで、他の仏教宗派のお葬式では、原則的に清め塩を用いているのが実情です。

どうしてなのでしょうか。ここからはかなふく鈴木の仮説です。

ぼくなりの結論は、穢れているのは亡くなった本人ではなく、死別という出来事を前に揺れ動いてしまう人たちの不安や恐れといった心そのものではないかというもの。

その不安や恐れを少しでも落ち着かせるために、清めというしきたりが生まれたのではないでしょうか。

日本の神道や民俗の世界では、亡き人の御霊は次のように移り変わるのだそうです。

・荒魂(あらみたま)

死霊のこと。死後直後の故人の御霊は、家族を不安にさせ、災いを起こす。

・和魂(にぎみたま)

祖霊のこと。忌が明けることで、穏やかな御霊となり、家族を守る存在となる。

・氏神(うじがみ)

神霊のこと。長い年月が経つことで、その家の祖霊から、共同体全体の神様となっていく。

このように、死者の御霊は、時間をかけて穏やかになっていくと考えられており、それは遺された家族の心の変遷をたどるようでもあります。

死者の鎮魂はそのまま家族の安寧であり、穢れを清めるとは、まさにこの不安な心を落ち着かせるための、ひとつの智慧をしきたり化したものだと言えるのではないでしょうか。

ある宮司さんが、「穢れ」は「気枯れ」だと教えてくれました。

穢れとは、決して汚いものなんかではなく、悲しみや苦しみで落ち込んでしまった心そのもの。

そんな心が少しでも晴れやかになるようにと願いを込めて行われるようになったのが、清め塩という風習なのかもしれません。

■清め塩は心のスイッチ

もっと深く読み解くなら、塩には、区切り、切り替え、スイッチのような役目もあるのだと思います。神仏に対する敬意が表れているようにも思います。

玄関の盛り塩、力士が土俵に上がるとき、そして葬儀のあとに家へ帰るとき。どれも「境界」を越える瞬間に塩が使われます。

生と死、聖と俗、内と外。境界となる場所にはいろんなものが混在し、するとどうしてもその場が穢れていきますよね。ぼくたちが人混みに行くと疲れるのとおんなじように。

だからこそ、その場を塩が清めてくれるのです。

塩をふるという所作は、「こちら」と「あちら」、「これまで」と「これから」を区切るための儀式なのかもしれませんね。

だから、清め塩は科学で説明できるものじゃないと思うんです。「気持ちの切り替え」を助けるための「心のスイッチ」のようなものだからです。

■かなふく鈴木が思う「清め塩のこころ」

最後に、「塩って本当に必要なんですか?」とよく聞かれるのですが、ぼく自身は、

「必要な人には必要、そうでない人には不要」

…とお答えしています。

大事なのは、自分の心が落ち着く形を選ぶことだと思うんです。

あなたの中で「清めたい」と感じるならそれでいい。「汚れてなんかいないから塩は不要」と思うならそれでも構いません。

「よく分かんないけどしきたりに従ってた方がいいかも」と思うならその心に従っておくので大丈夫です。

ただ、どんなしきたりにも、必ず、そのしきたりがしきたりとなっていった背景、想い、意味みたいなものがあるということは、頭に入れておきたいですよね。

清め塩の場合、前提として「穢れ」という概念がある。

この穢れって、決して汚いものという単純なものじゃなくて、死別という、自分の力ではどうしようもできないほどの力に対する、畏怖や恐怖や苦しみのようなもの。

このやっかいな穢れを少しでも落ち着かせるために、目に見える形にした所作のひとつが、清め塩なんじゃないでしょうか。

今日もここまでお読みいただき、ありがとうございました。

神奈川福祉葬祭では、葬儀に関する疑問や不安のご相談を承っています。いつでもお気軽にご相談くださいね。

葬儀のかなふく(株式会社 神奈川福祉葬祭)

代表取締役 鈴木 隆

フリーダイヤル:0120‑82‑0333